最近hk的事,讓所有中國人受到了刺激,包括高層決策者。

新聞聯播時長39分鐘。

第一條就是強調讓2億窮人能住得起房子,安居樂業。

第二條是強調政治學習和思想統一認識。

然后剩下的都是hk混亂的事情。

很明顯,這次HK給我們最大的教訓,就是第一條。

01

看了住建相關報道,積極性不同于往,這次強調的是頂層設計。

一直以來,中國內地房地產的老師,是香港。

說起香港,不得不要提“土地爺”霍英東。他有一套四兩撥千斤的本事,叫“賣樓花”。

1954年,他用100萬不到的本金,在一年時間里蓋好并出售了100余棟四方街唐樓和香檳大廈、蟾宮大廈,凈賺1000萬港元,連他自己都沒料到。

這招一出,地產界嘖嘖稱奇,爭相效仿。

1981年10月12日,霍英東陪一位中央領導視察,途中聊到中國住房制度改革問題。

搞了半輩子房地產的香港商人霍英東,說了一句令領導震驚的話:

“人一出生,國家就欠他一套房,怎么得了?”

然后向領導當面提出搞商品房和土地有償使用建議。

這次會面為之后房地產行業的頂層設計埋下了重要伏筆,同時也被當作推進改革開放的十大貢獻之一。

上海,是第一個引進香港土地制度的城市。

為了體現國際化,當時的土地出讓文件由一位香港的年輕建筑師進行翻譯,他的名字叫梁振英。

40年后的今天, 香港房地產模式產生了連政府也沒有預料到的后果——

中國經濟被房地產綁架了。

02

香港首先吃了房地產帶來的惡果。

在2009年,86歲的李光耀接受《海峽時報》專訪時提起李嘉誠,一臉不屑地評論道:

“他制造了什么行銷世界的產品了嗎?沒有!”

李光耀判斷的沒錯。

以李嘉誠為首的四大家族,通過房地產,控制整個香港的金融、電力、碼頭、電信。

700萬香港人只能乖乖地源源不斷輸血給他們。

曾經有一個人想極力反抗這種強大勢力,他叫董建華。

但是時不與他。

1997年,為了解決房價過高問題,提出了著名的“八萬五”計劃。

因為金融危機,失敗。

1999年,他想搞新科技,推出數碼港計劃,代替房地產。

因為互聯網泡沫,失敗。

力挽狂瀾,卻無力回天。這就是香港的宿命。

因為房地產,香港沒有一家互聯網企業。

因為房地產,中國的芯片之父張汝京還被趕走。

因為房地產,茶餐廳,香港美食之魂,正在被逼關門。

因為房地產,就算香港中文大學畢業生,30多歲,還住在和父母的房子里,還是上鋪。

這是典型香港一家八口人:

爺爺奶奶爸爸媽媽還有4個6個月至14歲的子女,居住在面積10平方米的房間內。

所以,現在香港年輕人,打個炮都要到外面鐘點房排隊。

給上海翻譯土地出讓文件的那位建筑師,也就是當年特首梁振英,

他表示:我用啟德機場的土地儲備,給大家蓋樓,解決住房問題。

現在蓋好了,二十萬港幣一平。

所以,你在干嘛呢?

很多東西表面看起來像是當前的問題,但本質卻是在為歷史還帳。

這個月,出現大量廢青,他們上街,打砸、暴力宣泄。

他們為何肆無忌憚瘋狂?

因為他們沒啥好失去。

03

在上世紀50年代,那時的新加坡住房問題,跟現在香港差不多。

50多人擠在一個二三層樓的商鋪房里,或是住在臨時搭建在骯臟下水道旁的棚屋里,居住環境十分惡劣。

一次,李光耀在經過一個正在發生騷亂的街面時,看到一個人從樓上跑下來艱難地把他的電單車搬到樓上去。

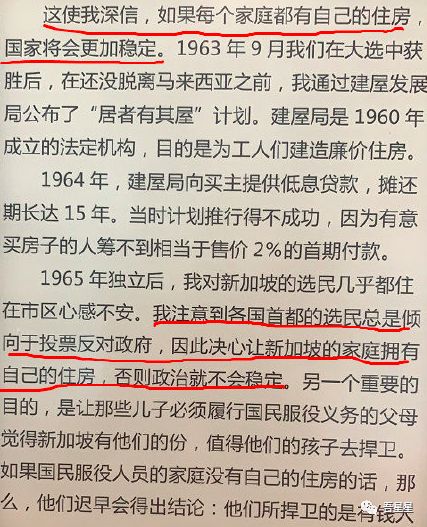

這時,李光耀深深認識到:

“我深信,如果每個家庭有自己的住房,國家將會更加穩定。”

如今的新加坡,年輕人沒有住房之憂,也沒有貧民窟,更沒有鴿子籠、發水屋、?房。

它真正實現了“居者有其屋”、“有恒產者有恒心”。

2018年香港人均GDP4.89萬,而新加坡人均高達GDP6.43萬。

四大家族給香港的年輕人留下了豬籠房,他們看不到生活的希望,還成了國人眼中的廢青;

李光耀不但給新加坡年輕人高端制造,港口中心、物流中心,還有各種廉價保障房。

孰高孰低,立見分曉。

結語:

來中國的住房模式,會是什么樣子?

大部分人住政府建造的組屋,費用低廉。

少部分有錢人買昂貴的商品房。

這是真正的計劃和市場的完美結合。也造就新加坡住房制度是世界上最成功的。

我猜測未來,中國將會形成一套以新加坡為師而兼具“中國特色”的住房模式。

耕者有其田是建國的方略,居者有其屋應該是強國的方略。

過幾年回頭看,說不定我們要感謝香港的年輕人,他們無意中促進了大陸房地產制度的改革和完善。

正所謂,危機倒逼改革。

<車載KTV點歌機>+<車載WIFI>十<手機同屏>十<掃碼車充>

--END--

提示:若該內容侵犯您的原創權益,請點此通知作者

登錄分享讀后感、意見、建議