壹心理主筆團 | 時差大叔

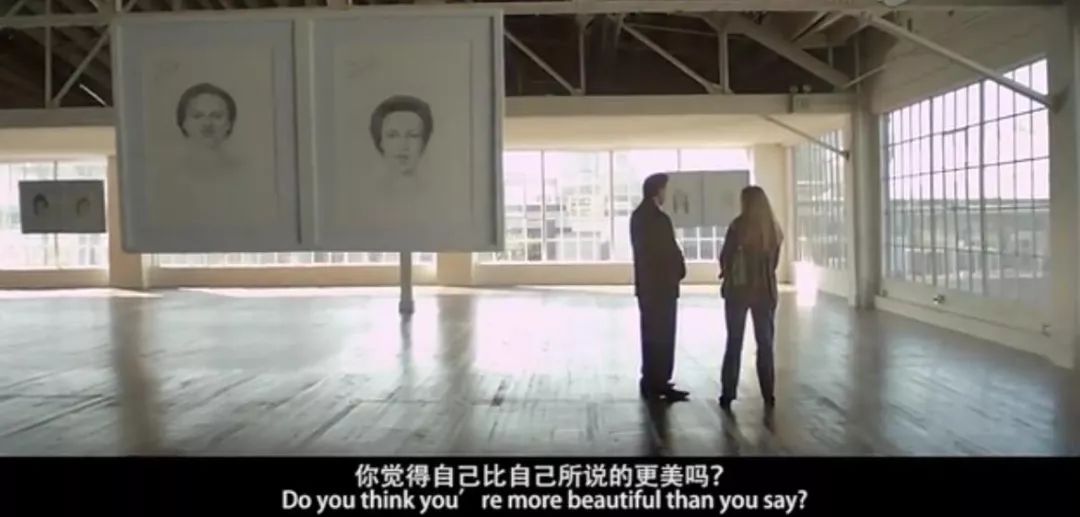

這個叫吉爾的男人,是美國 FBI 的通緝令畫像師。

28 年豐富的素描經驗,吉爾練就了在短時間內僅憑口頭描述,就能準確畫出目標人物面部肖像的絕活。

不過今天,他不是來畫通緝犯的,而是來參加一場社會實驗。

吉爾在畫板前坐下,精心為今天這場不同尋常的素描做著準備。

在他的右側,有一把座椅。過一會兒,一位位女性會來到這里坐下,請吉爾給她們素描自己的肖像畫。

吉爾和座椅之間隔著一層紗簾,他看不見她,只能根據她口頭描述的面部特征來素描。

只見他一邊揮動畫筆,一邊詢問:

“你的頭發長什么樣?” “下巴呢?”

“你覺得自己臉上最明顯的特征是什么?”

椅子上的姑娘們,腦子里回想著每日每夜在鏡中看見的自己。

她們開始抱怨自己的各種不完美。先是下巴:

↓ 點擊圖片可放大 ↓

然后是臉上堆起的贅肉:

還有雀斑太多:

再要不就是額頭太大:

這些姑娘到底長什么樣?吉爾還沒能見到她們真容,實驗的第二部分就開始了。

第二批登場的男男女女,是實驗設計者精心安排的 ——他們是上面那一批女性今天早上剛剛認識、彼此只是坐下來交流了片刻的,一個個陌生人。

他們在同樣的椅子上坐下。吉爾和他們之間,還是隔著簾子,吉爾也不知道他接下來要畫的,其實和之前他已經畫過的那些女性,是同一個人。

于是吉爾又一次揮動畫筆,開始問同樣的問題:

“你要我畫的這個人,她臉型是什么樣的?” “下巴呢?”

“你覺得她的臉上,最明顯的特征是什么?”

這一次,這一個個 “陌生人”,給出了這樣的答案。

她的下巴,又小又漂亮:

臉型很瘦,一點也不胖:

藍色的眼睛,很迷人:

在說話的時候,甚至會閃閃發亮:

吉爾的心里一定犯著嘀咕:

這畫風怎么完全變了啊?

主辦方是故意找了兩組性格相反的人嗎?

剛才是 “自卑組”,現在變成了 “自信組”?

這些陌生人作出的描述,和之前那些姑娘本人的描述,要么就是完全相反,要么就是本人完全沒提及的:

那些在自己身上,最美麗的存在。

實驗的最后一天,主辦方把第一批姑娘們請了回來。

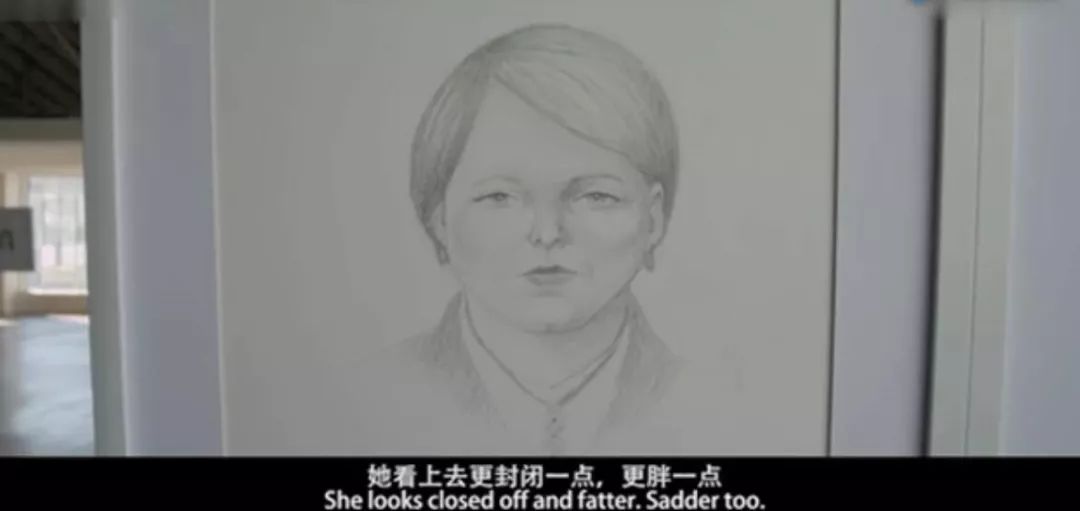

那位抱怨自己下巴大的 Florence,這一天看到了兩幅素描:

這第一幅,是吉爾根據她自己的描述所畫的。

而這第二幅,則源自那位和 Florence 交談的陌生人,所作出的描述。

Florence 認真地看著兩幅素描,來回比對。她抿緊了雙唇,在心里感嘆著:

WOW。

過了一會兒,她回到了當初自己坐過的那張椅子上。

她開心地笑了。盡管笑容可能把她原本就嫌棄的寬下巴,撐得更大了些。

抱怨自己額頭又大又寬的 Kela 也回被請回了畫室。

Kela 看著自己的素描,笑著笑著,就流下了眼淚。

這一天,Kela 在畫室一直待到太陽西下。夕陽透過落地玻璃,撫摸肖像畫里畫外的那兩個,本是同一人,但卻又如此不同的,她自己。

畫室里呈現的每一幅畫作,也都迎來了自己的主人。

她們盯著眼前的兩幅圖,每個人都看了好久,好久。

內心里,有一種溫度,一個聲音,一股力量,正在覺醒。

“原來我真的可以,是如此美麗的一種存在。”

↓ 點擊觀看素描活動視頻 ↓

這個素描實驗的視頻,在 YouTube 上超 890萬次播放,10.6萬 點贊。

評論區里的 4100 條留言,大家都在感嘆:

“看哭了。” “否定自己,是件很容易的事。”

“愛自己,怎么就這么難?”

我們一起在心理學里找找答案。

1. 文化環境中肆虐的 “毒藥”

也許你已經發現了,有太多人的自卑和自信,都建立在 “長相” 二字上。

這都 2019 年了,大家不是都在喊著 “要多多關注內在美” 嗎?怎么還會對外表如此在意?

因為我們每天都接觸到的媒體、影視作品、書籍和游戲、淘寶上買衣服看到的模特…… 都在凸顯 “美” 的重要性,和 “美” 的標準。

從小女孩玩的娃娃,到超市和書店貨架上擺放的雜志封面,什么樣的女性才能做 “封面人物”,這顯而易見。

而大眾對這些雜志的 “認可”,以及雜志主編對這些封面人物的選擇,似乎都透露出了一把無形的標尺:

這才是成功女性和美的典范。

素描實驗里的那幾位女性,想想都知道自己離這些 “真正的美女” 差了太遠,所以她們的本能回應都是:

“美麗的女人不是我。我不漂亮。”

如果你以為媒體的力量沒那么夸張,那就大錯特錯了。

哈佛心理學家 Anne Becker 做過一項 “臭名昭著” 的無節操實驗。

她帶著上圖中的那些雜志啊,玩具啊,廣告啊,和更多互聯網上 “美美的圖片” 去了斐濟 —— 一個在此之前全島 “與世隔絕”、絲毫沒有接觸過類似資訊的島國。而且,Anne 專找花樣年華的女孩下手。

結果呢?斐濟的女孩也很快開始想要瘦瘦的體形、纖細的腰圍,放棄了她們原本對豐滿身材的追求。短短幾年,斐濟女孩中出現進食障礙的比率大幅增加。

別以為只有女性會被影響,男人也一樣的。

這張黑白圖的確有年頭了,但這份歷史感恰恰能說明問題。這是 “星球大戰” 電影公司設計制作的主角公仔,左邊兩個是 1988 年的版本,右邊是 1998 年的版本。

短短十年,同樣的兩個人物,身材和肌肉都膨脹了不知多少倍。

如今有多少男人去健身房,不是為了 “健康”,而是為了 “健美”?而這個 “美”,又怎么評判呢?做機械鍛煉的同時又吃多少 “輔助食品” 甚至是激素?健美健美,去掉了 “健”,還真的是只剩 “美” 了嗎?

有句話說:每個人都有追求美的權利。

此話當真。

但前提是:對美的追求,不應該建立在別人為你定立的標準之上,更不應該犧牲更多你原本就已經擁有、也值得擁有的事物,比如快樂,比如健康。

2. 原生家庭沒能賦予我們 “愛自己” 的能力

從出生開始,我們每個人就都在學習一件事情:什么是好?什么算壞?

而幫助我們漸漸摸清這根評判標尺的,是我們周圍的人和環境,針對我們的言行舉止,給予的反饋。

在我們很小的時候,和我們交互最多、給予我們反饋最多的,就是我們的父母了(特別是母親)。

這個時候的我們,真的不懂好壞是非和對錯。只有在我們說了什么、做了什么的時候,依靠父母的評價和反饋,才能通過感受 “行為 —— 結果” 這根鏈條,來逐漸學習、成長。

而父母的評價和反饋,若是要培養我們 “愛自己” 的能力,有三點就特別重要:

一是及時響應。孩子做了一件事、說了一句話時,父母看到后是否樂意、及時地提供反饋。父母響應的及時性,是傳遞 “孩子,我很關心你” 的第一法門。

二是反饋和評價的一致性。孩子今天這樣做,得到了表揚;明天用同樣的方法做了同樣的事,結果被罵了一頓 —— 這就是 “一致性” 的反例。

標尺就應該有標尺的樣子,父母給我們呈現的一厘米,如果比二厘米還長,那我們是將來用以衡量自己的標尺,也一定是錯亂的。

三是對事不對人的態度。“你考得好,媽媽喜歡你” “家里大掃除,你怎么不知道分擔點家務的,真是沒良心”……

類似這樣的反饋,對象不是孩子的行為本身,而是孩子的內在核心,更是針對了父母和孩子之間的關系。

若是換做:“你考得好,媽媽這段時間看到你努力學習,現在你勞有所得,媽媽為你高興”;

“家里大掃除,媽媽雖然很累但周末是我唯一能做家務的時間,這個時候如果我的兒子在一旁打游戲也不來幫我,媽媽覺得有點寒心呢”。

這樣的表達,無論自己的心里是怎樣的滿意和吐槽,都解釋清楚了原因。這樣的表揚強化了孩子努力的行為,沒有和 “好分數” 捆綁;

而這樣的質疑強化了做家務這件事對媽媽的價值,教會了孩子要感同身受,從而反思自己的做法是否有不妥。

有了做到這三點的父母,我們便能在積極審視自己言行舉止、不斷提升自己的同時,保有一顆 “我一定能行、就算現在還差了點、我也能找到靠近成功的方法” 這樣的自信心。

發展心理學家認為:這樣的孩子,從小就能和父母建立一種 “安全依戀 secure attachment”。而這種從小培養起來的、在原生家庭中的安全依戀,能幫助我們更有安全感地走向外面的世界。

這樣的我們,更不會懷疑自己是這個世界上沒有價值的存在。因為總有無條件愛我們的人,會是我們永恒的,溫暖的港灣。

如此相信這個世界上總有愛我們、溫暖我們的人,我們便能在最寒冷的角落,也愛著自己,溫暖自己。

如果屏幕前的你是個有小孩的家長,請爭做孩子溫暖的港灣。

如果你的原生家庭沒能給到你這樣的溫暖,請不用著急。大叔在下一章節會講述幾個愛自己的方法。

愛是一種能力,只要有心,就一定能行。

其實愛的能力一直在你心里,只待一個合適的契機,把它點燃。

開頭那個素描實驗的力量所在,就是主辦方為每一個內心埋藏了不安的人,精心安排了一個可以安全地暴露不完美的場景。

在這個場景里,那些她們認為自己臉上 “最明顯的特點”:寬下巴、大額頭、皺紋、黑痣…… 就這樣大膽又直接地暴露在了畫紙上。

然后,又大膽而直接地被否定掉:因為在那個認真打量過她的人眼中,這些 “最明顯的特點”,不僅不 “明顯”,甚至都算不上是她的 “特點”。

只有大膽揭露自己認為的不完美,才能在和它們和諧共處的同時,看到自己身上更閃耀的地方。

當然,這個 “素描法” 要能達到好的效果,是有前提的,那就是:“一個安全的場景”。

素描實驗里的畫室,那個友好的陌生人,那張阻隔畫師和參與者的紗簾,就構成了一個安全、舒服的場景。

大叔分享一個我自己也會用來尋求安全感的方法:

找自己非常認可、也信賴的朋友,配上一個安靜、舒服的環境。然后來一場,交心的談話。

如果你已經明確感覺到自己不安全感的具體來源,比如自己最近工作總是出錯、效率低,開始懷疑自己的工作能力等,你可以直接把這層感悟表達出來,詢問朋友對自己這方面能力的觀察。

如果你自己也搞不清楚最近自己是怎么了,總之就是覺得很糟糕,那你可以鎖定一個生活領域,和你的朋友 “互評”。

比如:自己和父母的關系。春節剛過,和父母、親戚高密度相處了幾天下來,愛的場景有,焦灼和矛盾的場景也許也不少。 也許我們處理矛盾的時候使用的方法并不恰當,于是節后回到了自己工作所在的城市,又開始后悔自己對父母的所作所為,然后覺得自己是個糟糕的孩子。

你可以和朋友互相擬定這個話題,然后彼此先做功課:拿出紙筆,把自己認為和父母相處中,做得好的方面和不好的方面寫出來。

然后在基于自己對朋友的理解,把 ta 在這方面的閃光點和不足之處也列舉出來。

見面時,你們要做的就是:交換這張紙。

你可能會驚訝得發現:自己認為的 “缺點”,卻被朋友寫在了 “優點” 那一欄;或是有件事情其實只要換個角度,就能從一欄切換到另一欄……

在這個交互反饋的過程中,你會找到自己和家人的關系,最大的問題在哪里,可能換個怎樣的看法會更好,然后帶著這個看法,下一通往家撥通的電話,該怎么打。

這不是說你的朋友說的一定是對的,也不是說你得出的 “新方法、新角度” 就一定能奏效,但它能給你一種掌控感,更能幫助你擺脫眼前的一籌莫展。

同樣地,在這個過程中,你也能夠給予你的朋友,同樣的靈感,和希望。

一個陌生人口述出來的素描都能擊中你的心,更別說一個對你了如指掌的好友了。

等你們彼此類似的練習多了,可以直接挑戰 “友情” 這個話題本身:

作為一個朋友,你做得好的地方有哪些?還有什么地方可能你有欠缺、無形中傷害過對方?

這個話題就和素描一樣,很大膽,很直接。你也許會害怕自己 “很明顯的不完美”,一旦暴露,你就會失去這樣的朋友。

但請你相信:經過上面的練習,只要對方愿意跟你進行基于這個話題的交互反饋,你就一定不會失去 ta,反而,這段友情一定會升級。

在每一次交互反饋練習之后,你還需要做一件事:校準你用來評價自己的標尺。

之前你總覺得自己臉上的一顆痣、性格里說話太直的秉性,可能是被別人視為丑陋、難交往的存在。

經過這樣的練習,你更加認識了別人是如何看自己的,也看到了自己是如何對待他人的。

山本耀司說過:“「自己」這個東西是看不見的,撞上一些別的什么,反彈回來,才會了解「自己」”。

外界的標尺終究是外界的,我們總要學著自己給自己打分。若是不知道自己是怎樣的存在,就不可能擁有為自己量身定做的標尺,就只能人云亦云。而那些站在外界標桿最頂端的人,永遠是遙不可及的存在。

如此一來,我們怎么會肯定自己、愛自己呢?

那位原本嫌棄自己下巴太寬的 Florence,在參與過素描活動之后,她感嘆道:

“我應該更加懂得欣賞自己自然而然的美。

這一點影響了我們的交友選擇,求職的選擇,以及我們對待孩子的方式。它對所有的事情都有影響。

我們花了太多時間,試著修補自己身上不那么完美的部分。但我們應該花更多時間,去欣賞那些我們真正喜歡的人事物。

對幸福感來說,它比任何其他事情都重要。”

素描師吉爾問她:

這一次,她自信地回答:

謹以這篇文章送給屏幕前的你,送給我的家人和摯愛,以及我生命中遇到的,每一個認真生活的人。

你,就是這個世界上,最美的存在。

Further readings / 拓展閱讀:

時差大叔還寫過一篇干貨文章,

教你如何通過“假裝”自信,變得真正自信起來。

關注公眾號“心理0時差”,后臺回復關鍵詞“自信”即可免費查看文章。

什么才是真正肯定自己?怎樣做才是愛自己?

是獎勵自己買買買、吃吃吃嗎?

是重視健康,定期跑步瑜伽健身,購買各種保健品嗎?

還是為了讓自己變得越來越好,嚴格執行各種計劃和目標呢?

實際上,真正的自愛,是一種潛意識的思維模式,做到并不容易,需要專業系統的訓練方法。

向你推薦周梵老師的課程——《愛人先愛己·女性自愛力提升36堂心理課》,利用冥想、催眠、敘事等15種心理方法,打通你的潛意識,建構內在核心自愛力,你會:

無條件的自我接納,欣賞自己的自然美;

足夠高的自我價值感,淡定不討好,自信有主見;

發自內心的配得感,相信“我值得”、“我可以”

--END--

提示:若該內容侵犯您的原創權益,請點此通知作者

登錄分享讀后感、意見、建議