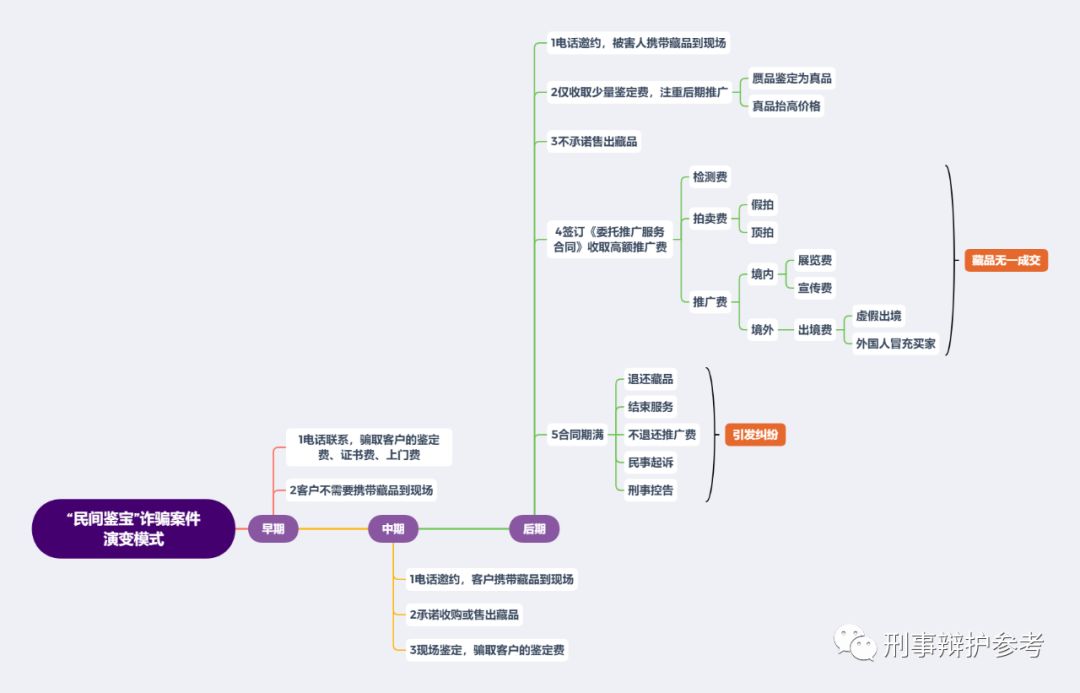

一、“民間鑒寶”型詐騙案件的模式演變

一、“民間鑒寶”型詐騙案件的模式演變

自從央視《鑒寶》節目播出以來,民間收藏熱情被充分點燃,三教九流混跡于藏品的鑒定、展覽、拍賣等領域。一些人總幻想著自己手上攢著個“雞缸杯”什么的,一脫手,一個億的小目標就實現了。

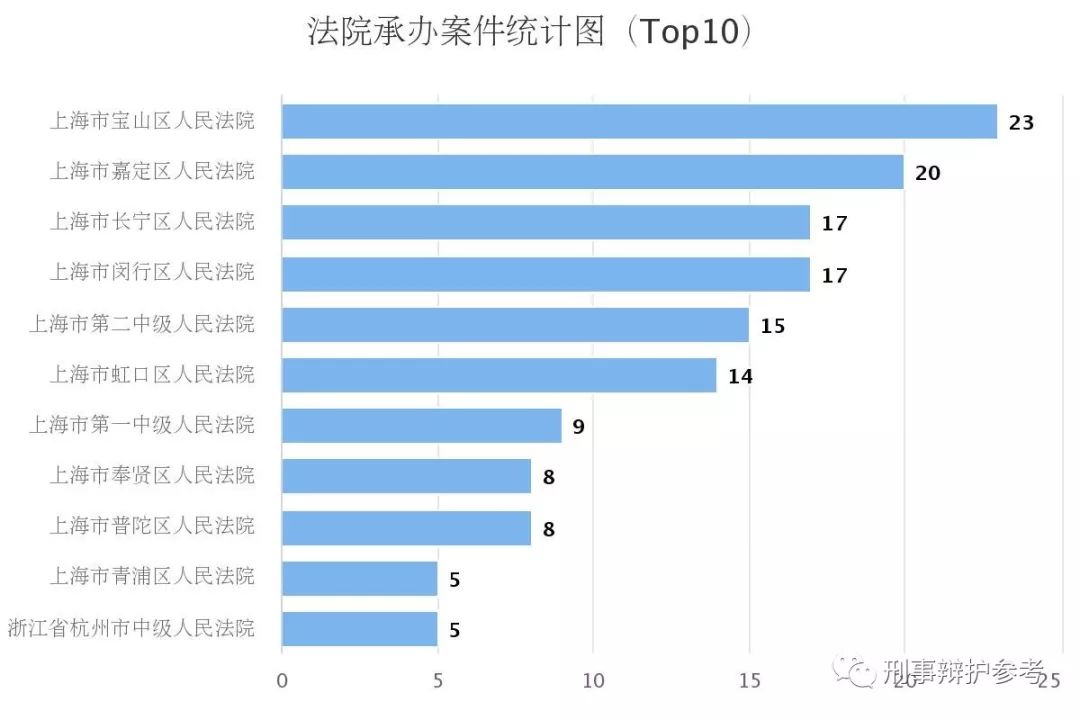

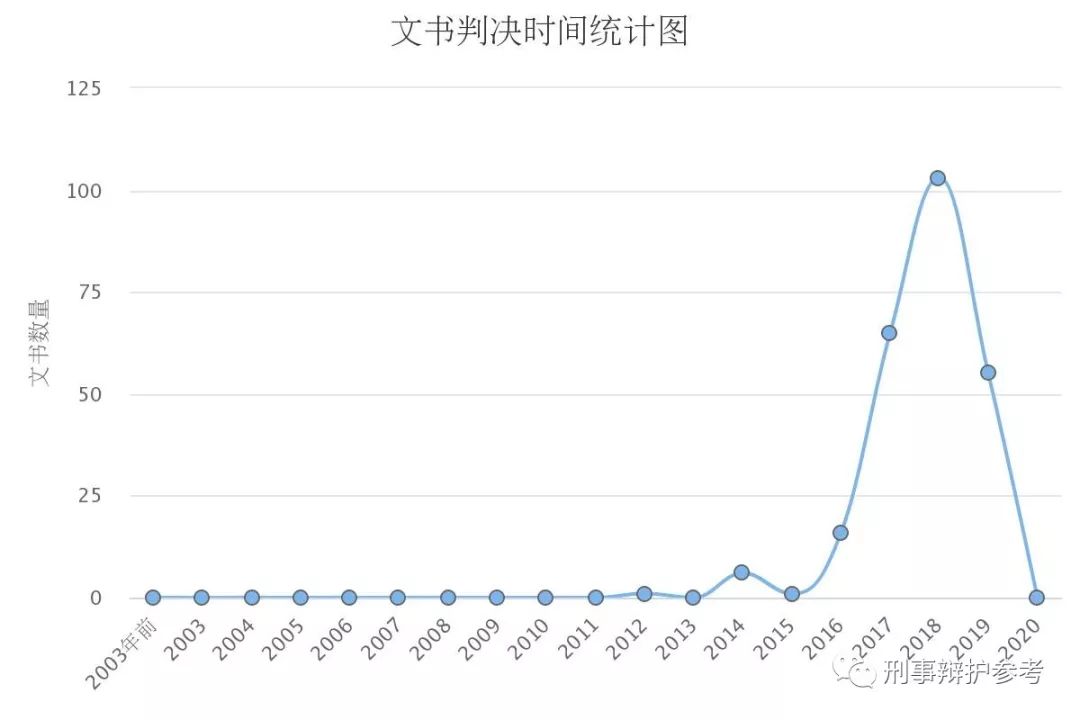

民間鑒寶活動,一片繁榮景象。圍繞“民間鑒寶”展開的刑事案件,也是愈演愈烈。此類案件,江浙滬、廣東等地是重災區。一般模式為:客戶手上有藏品,公司承諾有銷售渠道,雙方一拍即合。銷售之前,要鑒定,你要交鑒定費。鑒定出來,是個好東西,你想賣個好價格,你要交推廣費。國內推廣價格一般,那可以去國外推,你要交出關費、保證金。

從早期的直截了當詐騙客戶鑒定費,到后期逐漸演變為以合同形式、服務形式騙取客戶的推廣費。司法實踐中,此類案件有哪些爭議焦點?

二、“民間鑒寶”型詐騙案件的事實爭議

1、被告人未承諾售出藏品,向客戶收取藏品推廣費,是否構成詐騙?

若被告人未以口頭、書面形式向客戶承諾售出藏品,明確告知客戶藏品能否售出存在不確定性,客戶明知藏品不一定能夠售出,支付推廣費存在風險,客戶仍然自愿簽訂推廣服務合同,支付推廣費用,被告人也確有履行《推廣服務合同》約定的義務,合同到期,即使最終藏品未能售出,我們認為此種情況下,被告人不構成詐騙罪或合同詐騙罪。

2、沒有被害人的指認,能否認定詐騙事實?

由于一些客觀原因,導致偵查機關無法聯系到被害人,無法制作詢問筆錄。部分法院認為,即使沒有被害人的指認,但有同案被告的指認,亦可認定詐騙事實。我們認為,詐騙罪的核心,不僅需要查明被告人是否實施詐騙行為,還有查明被害人是否因為詐騙行為產生錯誤認識進而錯誤處分財產。在被害人缺失的情況下,不宜認定該節詐騙事實成立。

3、“鑒定專家”未將客戶的贗品鑒定為真品,是否屬于虛構事實?

有法院認為:被告人(鑒定師)雖然在對被害人提供的藏品進行品鑒時未將贗品認定為真品,但其在明知XX公司詐騙手段的情況下,仍向被害人隱瞞相關藏品系贗品的事實,并對贗品進行“專業點評”,誤導被害人認為相關藏品具有較高價值,進而被騙,其行為也是共同詐騙的組成部分,應當承擔相應的刑事責任。

我們認為,如果客戶明知藏品系贗品,仍然希望被告人將藏品高價售出,被告人為了詐騙客戶推廣費而予以鑒定、推廣,仍然可以認定為詐騙行為,但是可以認定客戶存在一定過錯。

4、員工關于自己亦被公司高層蒙騙的辯解,能否成立?

大部分員工不可能參與到藏品鑒定、海外推廣環節,甚至部分員工辯解自己也不知道公司聘請的鑒定專家、藏品海外推廣均是虛假的,那么員工辯解自己也被公司蒙騙了,該辯解能否成立?

一般來說,即使員工未涉及藏品鑒定、推廣環節,且員工不具備文玩行業的專業知識,但是員工入職時,公司均有業務培訓、話術培訓,員工應該能夠意識到公司經營模式和“套路”,公司不是為了給客戶推廣藏品,因為如果客戶的藏品確系文物,但是在我國文物本身是不能買賣的;如果客戶的藏品不是文物,但是公司鑒定為文物,并虛抬價格,總之,公司的盈利模式是利用客戶急于售出藏品的心理,但公司明知該藏品不可能售出,核心目的是為了詐騙客戶的推廣費。所以員工的此類辯解,幾無成立的可能性。

三、“民間鑒寶”型詐騙案件的定性爭議

此類案件,尚無一例無罪判決。但是,究竟是合同詐騙罪,還是詐騙罪?司法實踐中有不同認識。

部分法院認為構成合同詐騙罪:

本案中被告人與被害人達成出售、拍賣、鑒定、展示藏品等合意,雙方形成合同關系,被告人的欺騙行為發生在合同簽訂、履行過程中,是利用合同的形式進行詐騙,侵犯的客體是經濟合同的管理秩序和被害人財物的所有權,應當以合同詐騙罪定罪處罰,書面形式或口頭形式不影響本罪的認定。

部分法院認為構成詐騙罪:

法院1:被告人為達到騙取公民錢財的目的,成立了無拍賣或出售藏品資質的公司,在簽訂服務協議前,即由業務員通過虛假宣傳,吸引被害人攜帶藏品到公司商談業務,后冒充鑒定師對藏品真偽、價值等進行夸大,虛構買家,承諾能以高價出售以及偽造鑒定證書等手段,騙取被害人信任,從而非法占有他人財物,與被害人所簽訂的合同只是整個詐騙環節中的一環,各被告人所實施的犯罪行為直接侵犯了他人的財產所有權,符合詐騙罪的構成要件。

法院2:被告人并沒有實際履行合同,也根本不存在任何籌備、管理、經營活動,只是以與被害人簽訂合同作為犯罪手段,其非法占有的主觀故意并非是在簽訂、履行合同的過程中產生的,本案不應定性為合同詐騙罪,應定性為詐騙罪。

我們認為,合同詐騙罪侵犯的客體是經濟合同管理秩序和公私財物的所有權,詐騙罪侵犯的客體則是公私財物所有權。從整體上看,此類案件發生于特定的市場經濟活動中,被告人不僅侵犯他人財產權,還侵犯了收藏品交易的市場秩序,本案應當認定為合同詐騙罪。

四、“民間鑒寶”型詐騙案件的主從犯爭議

對于公司老板、股東,認為為主犯,不存在爭議。但是對于公司聘請的鑒定師、業務總監,認定為主犯還是從犯,法院有不同認識。

法院1(認定為從犯)

被告人徐某系公司副總經理,負責相關日常后勤工作、進行售后處理等管理層工作;被告人汪某某系售后總監,辦理相關保險、售后處理等工作,上述兩名被告人領取相對固定的工資,均受雇于公司,在整個犯罪集團中的作用,可以認定系從犯;被告人李某系業務管理人員或業務員,對騙取被害人錢款起直接、積極的作用,但均受雇于公司并被動執行公司制定的犯罪計劃,在共同犯罪中并非主導作用,亦系從犯;被告人顧某某系公司的鑒定師,領取固定工資,雖不直接參與業務的洽談,但其提供的鑒定意見在本案中起重要作用,對整個犯罪而言,亦系從犯。

法院2(認定為主犯)

被告人作為業務員,直接實施了謊稱可代為高價出售藏品、誘騙被害人至公司,或者帶被害人至鑒定公司,從而騙取被害人鑒定費用等行為,故被告人在共同犯罪中所起作用均非次要、輔助,均應認定為主犯,但本院結合各被告人的具體作用在量刑時予以綜合考慮。

我們認為,對于那些受雇于公司的員工,雖然他們直接面對客戶,甚至實施了主要詐騙行為,但是由于此種詐騙模式的設計者、起意者是公司老板、股東,那些受雇于公司的員工,即使有總監、經理助理等頭銜,但是他們僅僅是聽從老板的指揮和安排,成為公司業務模式中的一個環節,在地位上從屬于老板,在作用上小于老板,在獲利上少于老板。對于認罪態度好、愿意積極退贓的員工,從寬嚴相濟、分化瓦解犯罪團伙、做到區別對待的角度考慮,宜定從犯。

--END--

提示:若該內容侵犯您的原創權益,請點此通知作者

登錄分享讀后感、意見、建議